当年很多人不看好共享充电宝,彼时我也深以为然——明显的伪需求啊,就算偶尔出门没电了,随身带充电宝和线也是很正常的吧?如果没有随身携带的习惯,就算借到了共享充电宝,不带线的话也充不了啊?现在在深圳工作了一年多,算一下每个月平均会用1-2次吧。使用频率不高,因为大部分时间还是在公司实习,但是从“伪需求”到“真用户”,我觉得还是有很多值得反思的点的:

1. 不是人人一整天待在同一片地方,而且到处都是插头

2. 很多人真的不愿意多带上一个充电宝+一条线的体积+重量。这一点可以解释为心理上大多数人不倾向于为“发生可能性不大”的事情做预案,也可以粗暴归结为“懒”、“考虑不周”等“不好的品质”,怎么分析是每个人的自由了

3. 成年人需要面对的突发情况很多,可能是工作上突然要出去谈项目,可能是突然决定逛街

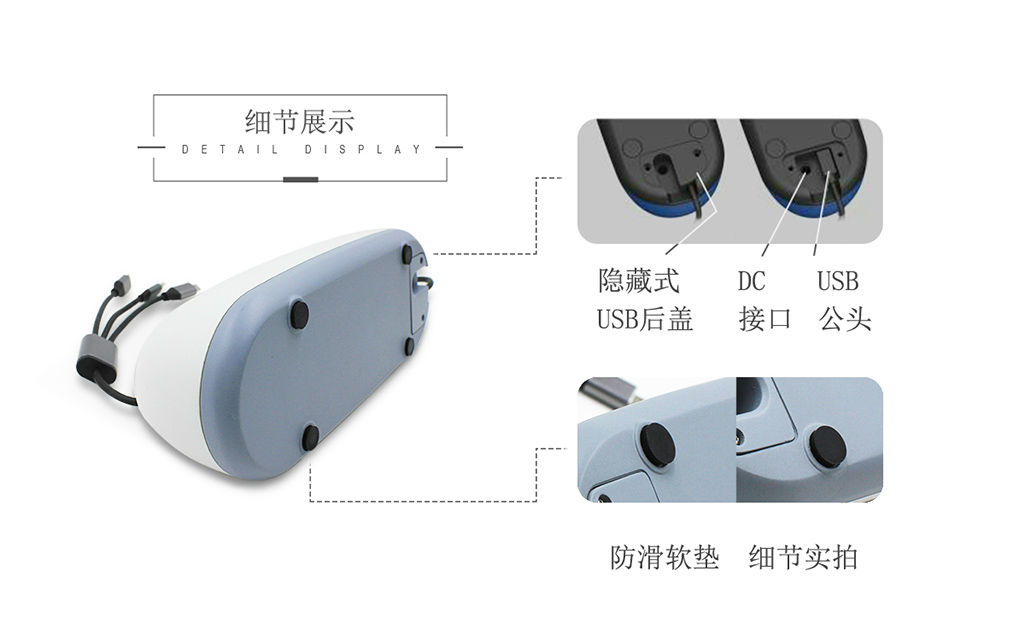

4. 充电线的问题已经解决了,就是在一个充电宝上自带几根不通的线——如此简单的解决方案居然没有想到,

5. 最开始觉得共享充电宝进店很难,后来发现很多服务性质的商铺(包括餐饮)其实都有提升人流量的动机——哪怕只是“显得这里很热闹”——所以进店的难度没有想象中那么大;同时像网吧这类需要让用户停留时间尽可能长的商铺,甚至有主动引进的动机——这几天有抽空去网吧重温童年,看到的都是一人高的“充电宝墙”

6. 如果没有资本进入,使得这个行业从一开始就有大批玩家,而是闷声发大财的话,这个行业会有前景得多,没准甚至还能向进入的商铺收费——虽然依旧是护城河不高的模式,但是“一个商铺只会让一家共享充电宝进入”这一点本身也是隐形护城河之一吧